1977 की जीत का जोश जल्दी ही ठंडा पड़ गया. इमरजेंसी के विरोध में वजूद में आई जनता पार्टी के घटक इंदिरा गांधी के पतन के साथ फिर से अपनी पुरानी पहचान को लेकर सजग हो गए. सरकार से संगठन तक जनता पार्टी आपसी उठापटक से जूझ रही थी. सिर्फ दो साल के भीतर मोरारजी सरकार का पतन हो गया. 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुकाबला आसान हो गया. जनता पार्टी लोकसभा की सिर्फ 32 सीटों पर सिमट गई. पराजय की हताशा के बीच बची-खुची जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता का विवाद फिर जोर-शोर से उभरा.

जनसंघ निशाने पर थी. संघ या जनता पार्टी में उसे एक को चुनना था. जड़ों की ओर वापसी के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं था. हालांकि, जनसंघ ने इस बार पुराना नाम छोड़ा और नया नाम भारतीय जनता पार्टी स्वीकार किया. पार्टी के विस्तार और संघ से इतर वर्गों में स्वीकार्यता के लिए गांधीवादी समाजवाद का रास्ता अपनाया. लेकिन 1984 के नतीजों ने उसे फिर से पुरानी राह पर नई कोशिशों के साथ जुट जाने के लिए मजबूर कर दिया.

दोहरी सदस्यता का विवाद चुनाव बाद भी नहीं थमा

जनता पार्टी की टूट की अनेक वजहों में दोहरी सदस्यता का विवाद भी शामिल था. चौधरी चरण सिंह की अगुवाई में सोशलिस्ट अलग राह पकड़ चुके थे. लेकिन उनके पार्टी से अलग होने के बाद भी यह विवाद नहीं थमा. जनता पार्टी ने 1980 का लोकसभा चुनाव बाबू जगजीवनराम के चेहरे को आगे करके लड़ा था. पार्टी बुरी तरह हारी. सिर्फ 32 सीटों पर जीत मिली. इस हार ने जनता पार्टी की कलह को और तेज किया. जगजीवन राम और समर्थकों ने जनसंघ घटक के लोगों से जनता पार्टी या फिर RSS में एक को चुनने का दबाव बनाया.

पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर बची खुची जनता पार्टी का और बिखराव रोकना चाहते थे. लेकिन उनकी सुलह कोशिशें नाकाम रहीं. 4 अप्रैल 1980 को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 14 के मुकाबले 17 मतों से फैसला कर दिया कि जनता पार्टी में बने रहने के लिए जनसंघ के लोगों को RSS का त्याग करना होगा. दिलचस्प है कि संघ के विरोध की अगुवाई करने वाले जगजीवनराम अगले ही दिन वाई बी चह्वाण की अगुवाई वाली कांग्रेस (यू) में शामिल हो गए.

जनता पार्टी में जनसंघ थी अछूत

जनसंघ घटक के नेताओं से अधिक कार्यकर्ताओं का धैर्य इस समय तक चुक गया था. जनता पार्टी की सरकार और पार्टी को बचाने की कोशिशों की सबसे ज्यादा कीमत उन्हें चुकानी पड़ी थी. मजबूत कैडर और अन्य घटकों की तुलना में बड़े जनाधार के बाद भी उन्हें काफी झुकना पड़ा था. दोहरी सदस्यता के नाम पर पार्टी के भीतर उनकी हालत राजनीतिक अछूतों जैसी हो गई थी. लालकृष्ण आडवाणी के अनुसार जनता पार्टी के गठन के समय पार्टी के शेष घटक जनसंघ के जुड़ने से खुश थे. लेकिन समय बीतने के साथ संघ से उनके संपर्कों को लेकर शिकायत होने लगी. जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले के बाद दो ही रास्ते थे. एक की पहले ही कमजोर हो चुकी जनता पार्टी में अगली टूट हो और जनसंघ उसकी अगुवाई करे. दूसरा कि जनसंघ को पुनर्जीवित किया जाए.

फिर से पार्टी खड़ी करने की तैयारी

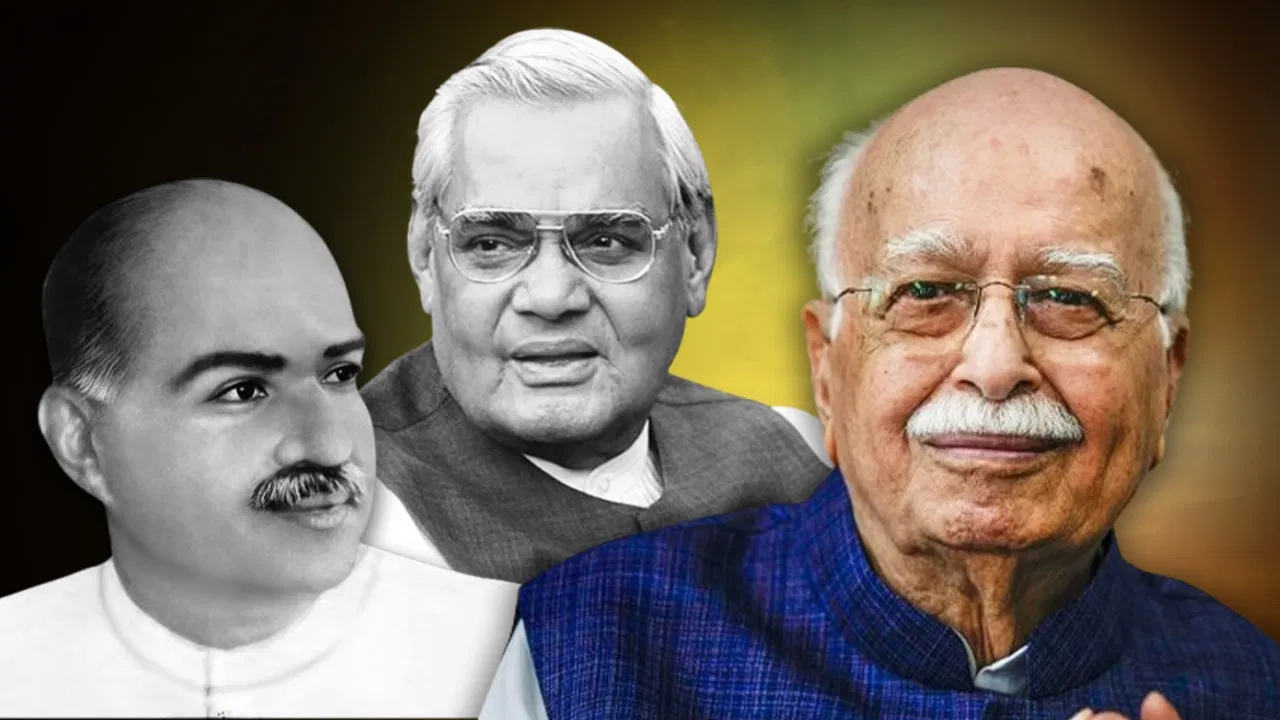

अटल-आडवाणी मान चुके थे कि फिर से पार्टी को खड़ा करना होगा. देरी का अब कोई मतलब नहीं था. आडवाणी ने घोषणा की कि 5 और 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में नई पार्टी का सम्मेलन होगा. कार्यकर्ताओं का जोश वापस आ रहा था. 1500 प्रतिनिधियों की उपस्थिति का अनुमान था. विपरीत इसके 3563 ने हिस्सेदारी की. सवाल था कि क्या पार्टी का नाम जनसंघ ही रहेगा? सोच बंटी हुई थी. इमरजेंसी के पहले जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय से ही जनसंघ का नेतृत्व पार्टी के आधार विस्तार की कोशिशों में लगा था. उसे अहसास था कि कांग्रेस से अकेले मुकाबला मुमकिन नहीं होगा. संघ से इतर वर्गों के बीच भी पकड़ और पहुंच बनानी होगी और इसके लिए लचीला रुख अपनाना होगा.

भाजपा के मंच पर गांधी-जेपी की तस्वीरें

नई पार्टी के मंच पर दीनदयाल उपाध्याय के साथ महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण की तस्वीरें इसी सोच का हिस्सा थीं. सम्मेलन में सिकंदर बख्त, शांतिभूषण और राम जेठमलानी जैसे नेताओं की मौजूदगी के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई कि नई पार्टी अपने पुराने कैडर के साथ गांधी – जयप्रकाश के रास्ते चलने की तैयारी में है. इसके लिए पार्टी के पुराने नाम जनसंघ से परहेज किया.

अध्यक्षीय भाषण में अटल जी ने इसका कारण भी बताया. उनका कहना था कि जनता पार्टी की नीतियों और उसके कार्यक्रमों में कोई खामी नहीं थी. असल में लोगों ने राजनेताओं के व्यवहार के खिलाफ वोट दिया. हम जनता पार्टी के अपने अनुभवों का लाभ उठायेंगे. हमें उसके साथ रहे संबंधों पर गर्व है. हम किसी तरह अपने अतीत से अलग नहीं होना चाहेंगे. अपनी नई पार्टी का निर्माण करते हुए हम भविष्य की ओर देखते हैं, पीछे नहीं.हम अपनी मूल विचारधारा और सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ेंगे. अटल जी ने नई पार्टी का नाम ‘ भारतीय जनता पार्टी ‘ प्रस्तावित किया. नई पार्टी ने सिर्फ जनसंघ के नाम ही नहीं बल्कि उसके चुनाव चिन्ह ‘ दिए ‘ का भी त्याग किया. पार्टी के लिए नया चिन्ह ‘ कमल ‘ चुना गया.

गांधीवादी समाजवाद की स्थापना का संकल्प

भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत जनसंघ का चुस्त संगठन और उसके समर्पित कार्यकर्ता थे. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नए अवतार में विचारधारा के स्तर पर भी व्यापक परिवर्तन की तैयारी थी. बिहार आंदोलन के वक्त जयप्रकाश नारायण से जनसंघ के बड़े नेताओं का जुड़ाव हुआ था. अटल और आडवाणी की सोच थी कि हिंदू राष्ट्रवाद और जयप्रकाश नारायण की गांधीवादी सोच में तालमेल बिठाकर भाजपा को एक उदारवादी पार्टी बनाना होगा. 1974 -80 के बीच जो नए लोग जुड़े उन्हें कैसे साथ रखा जाए और उनकी उपस्थिति अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार दे सके, इस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी थी.

पार्टी के मार्गदर्शक सिद्धांत एकात्म मानववाद के साथ गांधीवादी समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा इसी सोच का हिस्सा थी. खासतौर पर अटल जी सोचते थे कि गांधीवादी समाजवाद की अवधारणा नई पार्टी के विस्तार और मजबूती में सहायक होगी. पार्टी के अनेक बड़े नेता इससे सहमत नहीं थे. राजमाता विजय राजे सिंधिया ने तो बाकायदा एक लिखित नोट के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज की थी.

हालांकि, व्यापक विचारविमर्श के बाद उन्होंने अपनी आपत्ति वापस ले ली. नई पार्टी के गठन के बाद 1984 के अपने पहले लोकसभा चुनाव में भाजपा इसी गांधीवादी समाजवाद की स्थापना के संकल्प के साथ मैदान में उतरी थी. उस चुनाव में बुरी हार और सिर्फ दो सीटों पर सिमटने के बाद भाजपा ने वैचारिक स्तर पर अपनी मूल राह पर वापसी कर दी.